BLOG 代表ブログ一覧

助成金の申請を社労士に依頼する5つのメリット|助成金を活用した人材育成も解説

優秀な人材がなかなか採用できない。

従業員の定着率が低く、育成にかけたコストが無駄になっている気がする。

このような「人」に関する悩みは企業の規模を問わず、多くの経営者の方が抱える共通の課題ではないでしょうか。

もし、これらの複雑で厄介な問題を一手に引き受け、会社の成長を力強く後押ししてくれる専門家が「社会保険労務士」、通称「社労士」です。

この記事では社労士が具体的に何をしてくれるのか、そして、社労士に業務を依頼することが、いかに企業の未来にとって有益な投資となるのかを、具体的なメリットを交えて解説します。

そもそも社労士とは?

企業の成長に「人」の力は欠かせませんが、同時に経営者の方の頭を悩ませるのもまた「人」に関する問題ではないでしょうか。

従業員の採用や日々の労務管理、社会保険の複雑な手続き、そして万が一の労使トラブル。

これらの課題に対応するため、国が認めた専門家が「社会保険労務士」、通称「社労士」です。

社労士は労働法や社会保険制度に関する深い知識を持つ、人事・労務管理のプロフェッショナル。

企業の健全な発展と、そこで働く従業員の福祉向上を支えるという重要な役割を担っています。

企業の「人」に関する課題を解決する国家資格の専門家

社労士とは社会保険労務士法という法律に基づいて認定される国家資格を持つ専門家を指します。

主な役割は企業経営に不可欠な「人材」に関わる法的な手続きや労務管理を支援することです。

多くの経営者の方が、法律の専門家と聞くと弁護士を思い浮かべるかもしれません。

しかし、社労士は特に「労働関連法」と「社会保険制度」に特化しています。

従業員が入社してから退職するまでの間に発生するさまざまな手続きを代行したり、働きやすい職場環境を整えるための就業規則を作成したりと、企業の根幹を支える存在と言えるでしょう。

社労士にしかできない「独占業務」とは?

社労士の業務には法律によって社労士資格を持つ者でなければ報酬を得て行ってはならないと定められた「独占業務」が存在します。

これらは専門性が非常に高く、企業のコンプライアンスを維持する上で極めて重要な業務です。

代表的なものとして、労働・社会保険に関する行政機関への提出書類の作成と提出代行が挙げられます。

例えば、従業員の入退社に伴う雇用保険や健康保険の資格取得・喪失手続き、労働災害が発生した際の保険給付申請などがこれにあたります。

また、企業の憲法ともいわれる「就業規則」や、給与計算の基礎となる「賃金台帳」といった帳簿書類の作成も、社労士の独占業務です。

これらの業務を専門家である社労士に任せることで、企業は法的なリスクを回避し、正確な事務処理を実現できます。

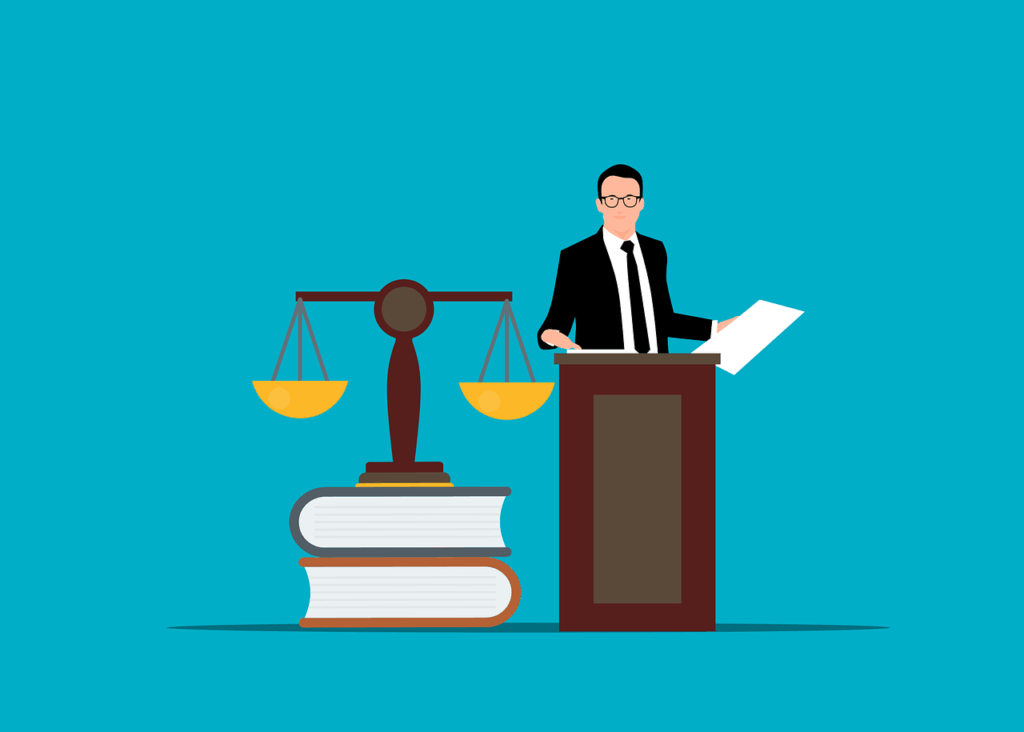

税理士・行政書士との役割の違い

企業経営を支える専門家には社労士の他にも税理士や行政書士がいます。

それぞれの専門分野は明確に異なり、役割を理解しておくことで、適切な相談相手を選ぶことができます。

一言で表すなら、税理士は「お金」、行政書士は「許認可」、そして社労士は「人」の専門家です。

税理士は決算書の作成や税務申告といった税務全般を担当します。

行政書士は事業を始めるために必要な営業許可の申請や、法人設立の手続きなど、官公署に提出する書類作成のプロフェッショナルです。

これに対して社労士はこれまで説明してきた通り、労働保険・社会保険の手続き、就業規則の作成、人事制度の構築といった、従業員に関わるあらゆる課題を専門としています。

企業の状況に応じて、これらの専門家と連携していくことが、安定した経営基盤を築く鍵となります。

【経営者の方必見】社労士に依頼する5つの戦略的メリット

社労士の役割は単に法的な手続きを代行するだけにとどまりません。

経営者の方の視点に立てば、社労士との連携は企業の成長を後押しする「戦略的な一手」となり得ます。

ここでは経営者の方が社労士に業務を依頼することで得られる、5つの具体的なメリットを解説しましょう。

メリット1:煩雑な手続きから解放され、経営者の方はコア業務に集中できる

従業員の入退社に伴う社会保険の手続き、年に一度の労働保険の年度更新、あるいは給与計算。

これらの業務は企業を運営する上で避けては通れませんが、非常に手間がかかるものです。

特に、リソースが限られる中小企業においては経営者の方自らがこれらの業務に時間を費やしているケースも少なくないでしょう。

社労士にこれらの手続きを委託することで、経営者の方や担当者は本来注力すべきコア業務、例えば新規事業の企画や営業戦略の立案、顧客との関係構築といった、企業の未来を直接創り出す活動に時間とエネルギーを集中させられます。

これは外注によるコストというよりも、企業の成長機会を最大化するための重要な投資なのです。

メリット2:気づかぬうちに法を犯す「コンプライアンス違反」のリスクを未然に防ぐ

労働関連の法律は従業員を守るために非常に厳格に定められており、頻繁に法改正も行われます。

「知らなかった」という言い訳は通用せず、意図せず法を犯してしまえば、訴訟などの深刻な事態に発展しかねません。

そうなれば、金銭的な損失はもちろん、企業の社会的信用も大きく損なわれてしまいます。

人事・労務の専門家である社労士は最新の法改正の動向を常に把握しています。

社労士のサポートを受けることで、自社の就業規則や雇用契約書が法的に問題ないか、適切な労務管理が行われているかを常にチェックできる体制が整います。

これは企業経営における見えない地雷を撤去し、安定した事業基盤を築くための不可欠なリスク管理と言えるでしょう。

メリット3:従業員が安心して働ける環境を整え、人材の定着と成長を促す

現代の企業経営において、優秀な人材の確保と定着は最重要課題の一つです。

従業員が「この会社で長く働きたい」と感じるためには公正な労働条件と安心して働ける職場環境が欠かせません。

社労士は法律の専門家という客観的な立場から、企業の状況に合わせた就業規則の整備や、公平性の高い人事評価制度・賃金制度の構築を支援します。

ルールが明確で、誰もが納得して働ける環境は従業員のエンゲージメントを高め、無用な労使トラブルを防ぎます。

従業員が安心して仕事に打ち込める環境は個々の成長を促し、ひいては組織全体の生産性向上へとつながっていくのです。

メリット4:会社の成長を加速させる「攻めの人事戦略」を立案できる

社労士の価値は法的なリスクから会社を守る「守り」の側面だけではありません。

企業のビジョンや経営戦略を実現するための「攻めの人事戦略」を共に描くパートナーにもなり得ます。

例えば、「従業員のスキルアップを促進したい」「成果を出した社員が報われる評価制度を作りたい」といった経営者の方の想いを、具体的な制度として形にするのが社労士の腕の見せ所です。

企業の成長フェーズに合わせて、どのような人材が必要で、その人材をどう育成し、どう評価すれば組織が活性化するのか。

専門的な知見から、企業の成長を加速させるための人事戦略の立案と実行をサポートしてくれます。

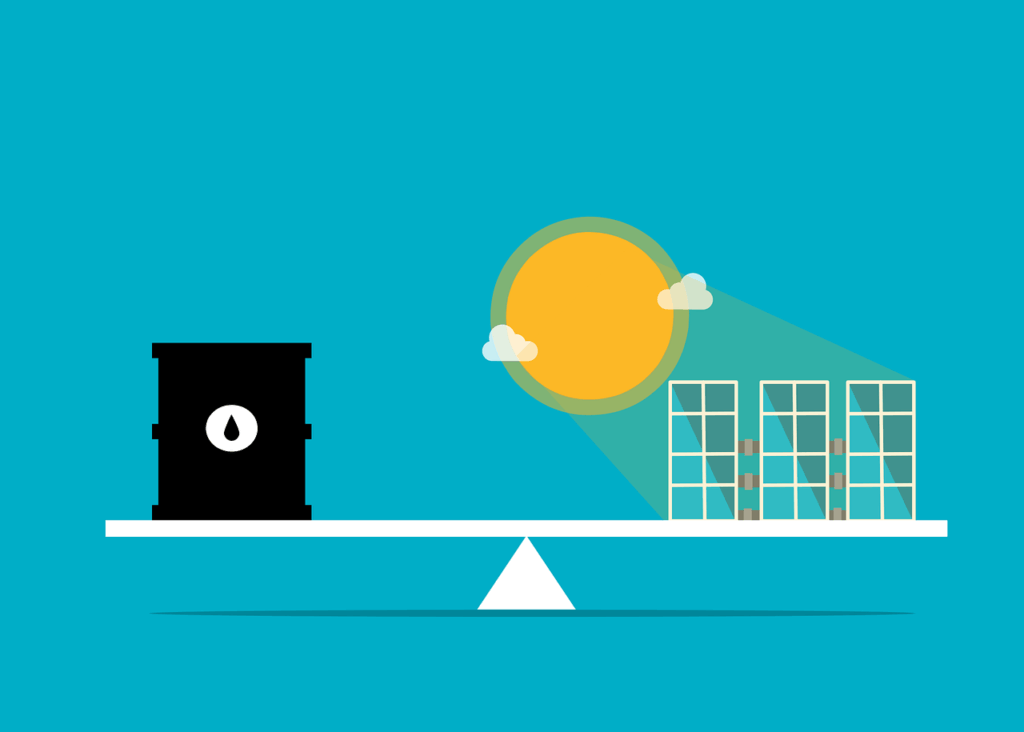

メリット5:コストを抑えて人材育成ができる

「社員研修を充実させたいが、コストがネックになっている」

「新しい人事制度を導入したいが、初期投資が厳しい」

そうお考えの経営者の方も多いのではないでしょうか。

実は国は企業の労働環境改善や人材育成を支援するため、多種多様な助成金・補助金を用意しています。

しかし、その多くは制度が複雑で、申請手続きも煩雑なため、存在を知っていても活用しきれていない企業がほとんどです。

社労士はこの助成金・補助金申請のプロフェッショナルでもあります。

自社の取り組みに合致する助成金は何か、どうすれば受給要件を満たせるのかといった点から、実際の申請代行までを一貫して依頼できます。

コストを理由に諦めていた人材への投資を実現し、企業の競争力を高める大きなチャンスが、そこには眠っているのです。

【徹底解説】助成金を活用して費用を抑えながら社員研修を導入する方法

企業の持続的な成長には従業員のスキルアップが不可欠です。

しかし、質の高い研修には相応のコストがかかるため、導入に二の足を踏んでいる経営者の方も少なくないでしょう。

ここで強力な味方となるのが、国が提供する「助成金」です。

特に社労士は助成金申請の専門家であり、その知識を活用することで、企業の負担を大幅に軽減しながら人材育成を推進できます。

なぜ社労士は助成金申請に強いのか?

助成金の多くは雇用保険料を財源としており、管轄は厚生労働省です。

そして、その申請手続きの多くは労働法や社会保険制度に関する深い理解を前提としています。

まさに、これらは社労士が専門とする領域そのものです。

社労士が助成金申請に強い理由は単に申請書類を作成できるから、というだけではありません。

助成金を受給するためには適切な労務管理が行われていることが大前提となります。

例えば、労働者名簿や賃金台帳が正しく整備され、残業代が適切に支払われているか、といった点が厳しくチェックされます。

社労士は日頃の顧問業務を通じて企業の労務環境を健全な状態に保つサポートを行うため、助成金の受給要件をクリアしやすい土台を自然と作ることができるのです。

最新の助成金情報を常に収集し、企業の状況に合わせて最適な提案ができる点も、専門家ならではの強みと言えるでしょう。

研修に活用できる助成金の具体例

従業員の研修に活用できる代表的な助成金として、「人材開発支援助成金」が挙げられます。

これは従業員に対して職務に関連した専門的な知識や技能を習得させるための訓練(Off-JT)を実施した場合に、その経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

この助成金には複数のコースがあり、例えば「人材育成支援コース」では職務に関連する知識・技能を習得させるための研修や、特定の資格取得を目指す研修などが対象となります。

また、「教育訓練休暇等付与コース」では従業員が自発的に教育訓練を受けるための有給休暇制度を導入し、実際に従業員がその休暇を取得した場合に助成が受けられます。

これらの制度をうまく活用することで、企業は従業員の学びたいという意欲を後押しし、少ない負担で組織全体のスキルアップを図ることが可能になります。

助成金活用の流れ

助成金を活用する大まかな流れは、まず自社の課題解決に合致する助成金を選定することから始まります。

次に、その助成金の要件に合わせて研修計画や社内制度の整備を行い、「計画届」を管轄の労働局へ提出します。

計画が認定された後、実際に研修を実施し、研修終了後に「支給申請書」と必要書類を提出するという手順が一般的です。

申請時の注意点

申請時に最も注意すべき点は、計画届の提出タイミングです。

多くの助成金では研修を開始する「前」に計画届を提出しなければなりません。

すでに実施してしまった研修に対して、後から助成金を申請することは原則として不可能です。

また、申請書類に不備があったり、定められた期限を過ぎてしまったりすると、受給できなくなるケースもあります。

こうした複雑な手続きやスケジュール管理を正確に行い、確実に助成金を受給するためにも、専門家である社労士のサポートを受けることが賢明な選択と言えるでしょう。

失敗しない社労士の選び方と比較ポイント

社労士に業務を依頼するメリットを理解しても、いざ選ぶとなると「何を基準に選べば良いのかわからない」と感じるかもしれません。

社労士は企業の重要な内部情報に触れるパートナーです。

だからこそ、自社に合った信頼できる専門家を慎重に選ぶ必要があります。

ここでは社労士選びで失敗しないための比較ポイントを解説します。

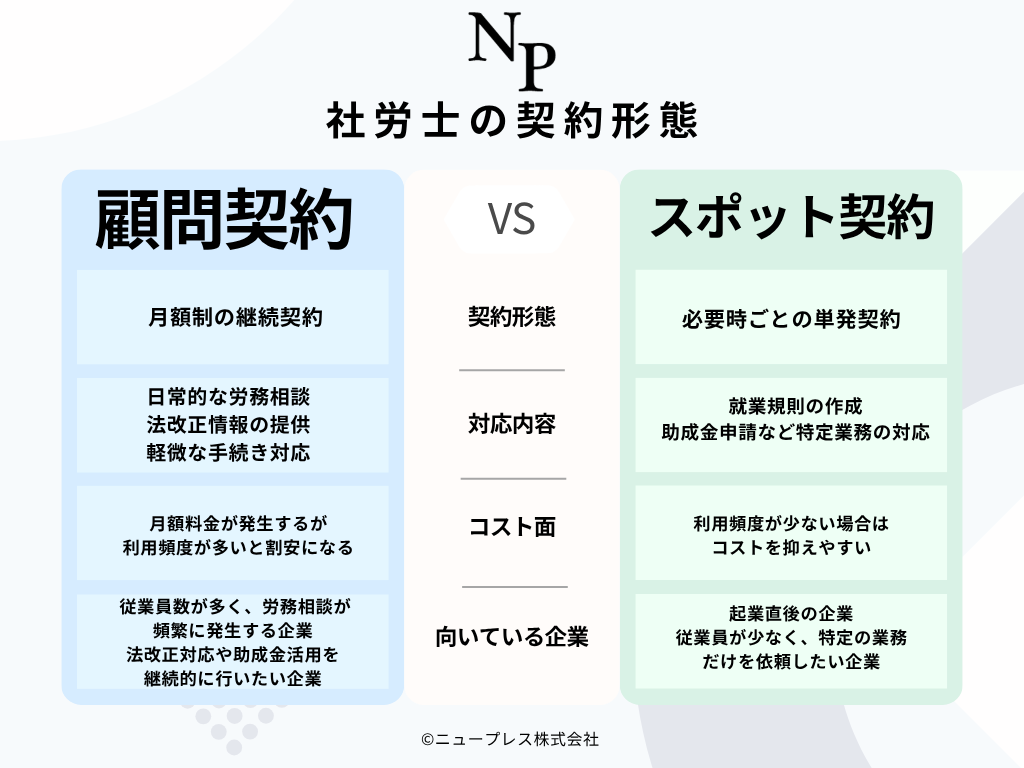

顧問契約とスポット契約、自社に合うのはどちらか?

社労士との契約形態は大きく分けて「顧問契約」と「スポット契約」の2種類があります。

顧問契約は月額の顧問料を支払うことで、日常的な労務相談や法改正に関する情報提供、軽微な手続きなどを継続的に受けられる契約です。

一方、スポット契約は就業規則の作成や助成金の申請など、特定の業務が発生した都度、個別に見積もりを取って依頼する形態を指します。

どちらが良いかは企業の状況によって異なります。

例えば、従業員数が多く、人事労務に関する相談が頻繁に発生する企業や、法改正への迅速な対応、継続的な助成金の活用を考えている場合は顧問契約の方が安心感があり、結果的にコストパフォーマンスも高くなるでしょう。

逆に、起業したばかりで従業員も少なく、まずは就業規則の作成だけを依頼したい、といった場合にはスポット契約から始めるのが現実的かもしれません。

自社の課題と予算を考慮し、最適な契約形態を選びましょう。

契約前に確認すべき3つのポイント

契約を結ぶ前には複数の社労士と面談し、以下の3つのポイントを必ず確認することをおすすめします。

得意分野

社労士の業務は多岐にわたるため、それぞれの社労士には得意な領域があります。

助成金申請に強い社労士、IT業界の労務管理に精通している社労士、あるいは人事評価制度の構築で豊富な実績を持つ社労士など、その専門性はさまざまです。

自社が抱える課題と、候補となる社労士の得意分野が合致しているかを見極めることが重要です。

コミュニケーションの取りやすさ

社労士は経営の根幹に関わるデリケートな問題を相談する相手です。

専門用語を多用せず、分かりやすい言葉で説明してくれるか、質問に対して迅速かつ丁寧に対応してくれるかなど、人としての相性やコミュニケーションの円滑さは長期的な関係を築く上で非常に大切な要素となります。

料金体系の明確さ

顧問契約の場合、月額料金にどこまでの業務が含まれているのかを事前に詳しく確認しましょう。

手続きの種類や回数によって追加料金が発生するのか、助成金申請の成功報酬はどのくらいかなど、料金に関する取り決めを曖昧にせず、書面で明確にしておくことが、後のトラブルを防ぎます。

まとめ

本記事では社労士の基本的な役割から、企業がその専門性を活用する具体的なメリット、そして助成金を活用した人材育成の方法までを解説してきました。

社労士は単に煩雑な事務手続きを代行するだけの存在ではありません。

気づかぬうちに法を犯すリスクから会社を守り、従業員が安心して働ける環境を整え、ひいては助成金のような制度を活用して企業の成長を後押しする、まさに経営者の方の「戦略的パートナー」となり得る存在です。

この記事を読んで、少しでも社労士の活用に興味を持たれたなら、まずは一度、自社の課題を相談してみてはいかがでしょうか。

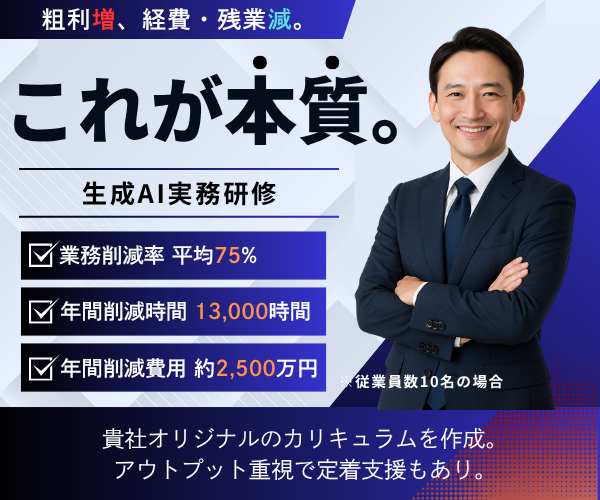

【宣伝】本質的なAI活用を取り入れたい企業さまへ

弊社ではお客様ごとにカリキュラムを作成し、その会社に最適なオリジナルの生成AI研修を実施しています!下記ボタンより今すぐチェックしてくださいね。

ニュープレス株式会社の代表取締役。伊勢市在住。経営目線で顧客の売上アップに伴走中。目標達成のため、マーケティングや営業、生成AI活用などあらゆる手法でアプローチをしている。趣味は参拝やサウナなど。大型犬が好き。

05

CONTACT

お問い合わせ

ご質問やお見積もり、協業依頼などなんでもお気軽に連絡ください。