BLOG 代表ブログ一覧

そもそも助成金とは?企業の成長を加速させる「応援資金」の活用術

助成金とは単にお金がもらえる制度ではありません。

国が企業の成長を後押しするために用意した、返済不要の「応援資金」です。

この制度をうまく活用することで資金的な余裕が生まれるだけでなく、社員が働きやすい環境を整え、組織全体の力を底上げすることも不可能ではありません。

しかし「手続きが複雑そう」「自社に合うものが分からない」といった理由で活用に踏み出せない経営者の方が多いのも事実でしょう。

この記事では「助成金とは何か」という基本から、貴社が成長するための武器として活用する具体的な方法まで分かりやすく解説していきます。

そもそも助成金とは?

「助成金」と聞くと、漠然と「国からもらえるお金」というイメージを抱くかもしれません。

その認識は間違いではありませんが、本質を捉えているとは言えないでしょう。

助成金制度の根底にあるのは企業の健全な発展を促し、社会全体の安定を図るという国の明確な意図です。

つまり、助成金とは国が定めた「目標に向かって努力する企業への投資」であり、その挑戦を具体的にサポートするための仕組みなのです。

ここでは助成金の最も基本的な部分である「目的」「財源」「管轄」の3つの側面から、その本質を紐解いていきましょう。

助成金の本質は「雇用の安定」と「労働環境の改善」

なぜ国は企業に対して返済不要のお金を支給するのでしょうか。

その最大の理由は国が社会全体の「雇用の安定」と「労働環境の改善」を非常に重視しているからです。

終身雇用が当たり前だった時代は終わり、現代は人材の流動性が高まっています。

そのような状況下で企業が従業員を大切にし、安心して長く働ける環境を提供することは社会の安定に直結します。

例えば、従業員のスキルアップを支援したり、子育てや介護と仕事を両立できる制度を整えたり、非正規社員を正社員として迎え入れたり。

こうした企業の積極的な取り組みは個々の従業員の生活を豊かにするだけでなく、ひいては日本経済の活性化にも貢献します。

助成金はそうした企業の素晴らしい活動を資金面から応援するための制度なのです。

財源はどこから?

助成金の財源は主に企業が国に納めている「雇用保険料」によって賄われています。

雇用保険というと、従業員が失業した際に受け取る「失業手当」のイメージが強いかもしれません。

しかし、企業が支払う雇用保険料には失業手当のためだけでなく「雇用保険二事業」と呼ばれる目的のためにも使われる部分が含まれています。

この二事業とは失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発などを目指すものであり、助成金の多くはここから支出されています。

つまり、助成金を受け取ることは「保険料を支払っている事業主としての正当な権利」とも言えるのです。

「国から一方的にもらうもの」と考えるのではなく、自社が納めた保険料を従業員や会社のために還元してもらう制度だと捉えることで、より主体的に活用を検討できるのではないでしょうか。

「補助金」とは何が違うのか?

企業の成長を支援する国の制度には助成金とよく似た「補助金」というものがあります。

どちらも返済不要の資金という点では共通しており、混同されがちですがその性質は大きく異なります。

この違いを理解しないまま話を進めてしまうと「話が違うぞ」ということになりかねません。

助成金が主に厚生労働省の管轄で「人」に関する取り組みを支援するのに対し、補助金は経済産業省が管轄し、新たな事業や設備投資といった「事業」そのものを支援することが多いです。

自社の課題がどちらの制度に合致するのかを見極めることが、賢い資金調達の第一歩となります。

ここでは両者の決定的な違いを明らかにし、貴社がどちらを活用すべきかの判断基準を示します。

目的と審査の有無が大きな違い

助成金と補助金の最も大きな違いは「目的」と「審査の有無」にあります。

助成金は前述の通り「雇用の安定」や「労働環境の改善」が主な目的です。

そのため、国が定めた要件を満たしていれば原則として支給されます。

公募期間も通年で設けられているものが多く、比較的計画を立てやすいのが特徴です。

一方、補助金は国の政策目標(例えば、IT化の推進、新規事業の創出、カーボンニュートラルへの対応など)に合致した事業を後押しすることが目的です。

こちらは予算や採択件数に上限があるため、申請しても必ず受けられるわけではありません。

事業計画の革新性や実現可能性などを厳しく審査され、その中から選ばれた企業だけが支援を受けられます。

助成金は「条件を満たした企業への支援」、補助金は「優れた事業への投資」という側面が強いと言えるでしょう。

どちらが自社に向いている?

では、貴社はどちらを目指すべきなのでしょうか。

判断の基準は「解決したい経営課題が何か」という点に尽きます。

「従業員の給与水準を上げたい」「育児休業を取得しやすい職場にしたい」「研修制度を充実させて人材を育てたい」といった「人」や「組織」に関する課題であれば助成金の活用が適しています。

一方で「新しい製造機械を導入して生産性を高めたい」「画期的な新商品を開発して市場に投入したい」「ECサイトを構築して新たな販路を開拓したい」といった「事業」の成長や変革に関する課題であれば補助金の活用を検討すべきです。

もちろん、両方の課題を抱えている企業も多いでしょう。

その場合は、まず労働環境の整備に助成金を活用して組織の土台を固め、その上で事業拡大のために補助金に挑戦するという、段階的な活用も視野に入れことをおすすめします。

助成金を活用する3つの大きなメリット

助成金を活用するメリットは単に「返済不要のお金が手に入る」という一点に留まりません。

もちろん、資金調達は企業にとって死活問題であり、大きな魅力であることは間違いありません。

しかし、助成金の本当の価値はその申請プロセスを通じて、そして受給した資金を活用することによって、会社組織そのものがより強く、健全な方向へと導かれる点にあります。

資金的なメリットはもちろんのこと、それが企業の信用力や人材確保、ひいては従業員の満足度向上という形で、波紋のように広がっていくのです。

ここでは助成金がもたらす3つの大きな好影響について、より深く掘り下げて解説します。

1. 返済不要の資金で経営が安定する

最大のメリットはやはり、返済義務のない資金を得られることです。

銀行からの融資であれば当然ながら利息と共に返済が必要となり、長期的にキャッシュフローを圧迫する要因にもなり得ます。

しかし、助成金は給付された時点で自社の資産(会計上は雑収入)となるため、純粋な運転資金として活用できます。

この資金を使って、これまでコストを理由に見送っていた新しい研修を導入したり、従業員へ利益を還元したりと、より前向きな投資を行うことが可能になります。

特に、創業期や事業拡大期にある企業にとって、この返済不要の資金は経営の安定化に大きく寄与します。

将来への不安を少しでも和らげ、経営者がより大胆な意思決定を下すための心強い支えとなるでしょう。

2. 会社の信用力が向上し、採用に有利になる

助成金を受給できたという事実は対外的に大きな意味を持ちます。

「国が定める労働関連の法令を遵守し、従業員を大切にする健全な企業である」という、何より雄弁な証明になるからです。

これは金融機関からの融資審査や、取引先との関係構築において有利に働くことがあります。

そして、その影響が最も顕著に現れるのが「採用活動」の場面です。

求職者、特に優秀な人材ほど、給与や待遇だけでなく、その企業がどれだけクリーンで働きがいのある場所かを見ています。

助成金の受給実績を公表することで「この会社なら安心して働けそうだ」という信頼感を醸成し、数ある企業の中から自社を選んでもらうための強力なアピールポイントになります。

人材獲得競争が激化する現代において、これは何にも代えがたい価値を持つと言えるでしょう。

3. 労働環境が整備され、社員の定着と成長に繋がる

助成金を申請する過程では就業規則や賃金台帳、労働契約書といった書類の整備が求められます。

これは一見すると面倒な作業に思えるかもしれません。

しかし、このプロセスこそが自社の労務管理体制を根本から見つめ直し、近代化する絶好の機会となります。

これまで曖昧になっていた労働時間や残業代の計算を適正化し、誰もが納得できるルールを設ける。

こうした当たり前のようでいて、難しい取り組みが結果として従業員の会社に対する満足度と信頼感を高めます。

社員が「この会社は自分たちを大切にしてくれている」と感じられれば、仕事へのモチベーションも自然と高まり、離職率の低下に繋がります。

働きやすい環境は社員一人ひとりの成長を促し、それが組織全体の生産性向上という形で必ず会社に返ってくるのです。

知っておくべき注意点と解決策

ここまで助成金のメリットを強調してきましたがもちろん良いことばかりではありません。

申請を検討する上で事前に知っておくべき注意点も存在します。

特に、申請手続きの手間や、資金繰りのタイミングといった点は多くの企業が壁と感じる部分です。

しかし、これらのハードルは見方を変えれば「未来への投資」と捉えることができます。

面倒な手続きは自社の体制を強化するきっかけとなり、一時的な資金負担は計画的な経営を促す訓練にもなります。

ここでは助成金申請における代表的な注意点を正直にお伝えすると共に、それを乗り越えて成功を掴むための具体的な考え方と対策を提示します。

申請には手間と時間がかかる

助成金の申請は残念ながら「書類を一枚出せば終わり」というほど単純ではありません。

申請する助成金の種類にもよりますが実施計画書の作成、就業規則の整備、出勤簿や賃金台帳の準備など、多岐にわたる書類を正確に揃える必要があります。

これらの書類作成には相応の時間と労力がかかることを覚悟しておかなければなりません。

特に、普段から労務管理が徹底されていない場合、過去に遡って書類を整備する必要が出てくることもあります。

しかし、このプロセスは決して無駄にはなりません。

自社の労働環境やルールを客観的に見つめ直し、法に則ったクリーンな経営体制を構築する絶好の機会だからです。

成功の鍵は思い立ったが吉日ではなく、数ヶ月単位での計画的な準備にあります。

早めに専門家へ相談するなど、余裕を持ったスケジュールを組むと、焦らずに済みます。

費用は「後払い」

助成金に関する最も重要な注意点の一つが原則として「後払い」であるという事実です。

例えば「従業員の研修費用を助成する」という制度の場合、まず企業が研修費用を全額支払い、研修が完了した後に、かかった費用を証明する書類を添えて申請し、審査を経てようやくお金が振り込まれる、という流れになります。

つまり、助成金が支給されるまでの間、一時的に費用を自己資金で立て替えなければならないのです。

このタイムラグを考慮せずに計画を進めてしまうと、資金繰りが悪化する危険性があります。

そのため、助成金の活用を検討する際は必ず手元の資金状況を確認し、立て替えが可能かどうかを慎重に判断する必要があります。

この点は金融機関からの融資とは大きく異なる部分であり、助成金をあてにしすぎない、堅実な資金計画が求められます。

専門家の力を借りるのがおすすめ

「手続きが複雑で自社だけでは対応できそうにない」と感じたとしても、諦める必要はありません。

そんな時に頼りになるのが社会保険労務士(社労士)のような専門家の存在です。

彼らは労働法規のプロであると同時に、助成金申請のプロでもあります。

どの助成金が自社に最適かという選定から、複雑な申請書類の作成、行政機関とのやり取りまで一貫してサポートしてくれるでしょう。

もちろん、専門家への依頼には費用が発生します。

しかし、自社の担当者が慣れない作業に膨大な時間を費やすコストや、書類の不備で不支給になるリスクを考えれば結果的に費用対効果は高くなるケースが少なくありません。

「餅は餅屋」という言葉があるように、専門的な知識が必要な分野では外部の力を賢く借りることも、経営における重要な戦略の一つと言えるでしょう。

助成金申請の基本的な流れ

では実際に助成金を申請しようと思ったら、どのような手順で進めていけば良いのでしょうか。

全体像を把握しておけば闇雲に手をつけるよりもずっとスムーズに、そして安心して準備を進めることができます。

助成金の申請は大きく分けて5つのステップで構成されています。

ここではそれぞれのステップで具体的に何をすべきかを分かりやすく解説していきます。

ステップ1:自社の課題に合う助成金を探す

全ての始まりは自社の経営課題を明確にすることからスタートします。

「人材が定着しない」「従業員のスキルが不足している」「残業が多い」など、貴社が抱える「人」に関する問題点を洗い出してみましょう。

課題が明確になればそれを解決する手段として、どの助成金が最適なのかが見えてきます。

厚生労働省のサイトや助成金をまとめたポータルサイトなどを活用して情報を集めるのが一般的ですが種類が非常に多いため、最初は戸惑うかもしれません。

そんな時は前述した社会保険労務士などの専門家に相談し、自社の状況を伝えながら最適な助成金を一緒に探してもらうのが最も確実で効率的な方法です。

ステップ2:実施計画を作成し、提出する

活用したい助成金が決まったら、次はその助成金の要件に沿った「実施計画」を作成します。

これは「助成金を使って、いつまでに、どのような取り組みをどうやって行うのか」を具体的に示す計画書です。

例えば、キャリアアップ助成金を活用するなら「〇月〇日までに、パートタイマーのAさんを正社員に転換するための面談と手続きを行い、新しい労働条件通知書を交付する」といった内容を詳細に記載します。

この計画書は取り組みを開始する前に、管轄の労働局やハローワークへ提出する必要があります。

計画の内容が助成金の趣旨に合っているかどうかがここで確認されるため、非常に重要です。

ステップ3:計画を実行する

計画書が受理されたら、いよいよその計画を実行に移します。

ステップ2で作成した計画書に記載した通りに、研修の実施、制度の導入、従業員の雇用などを着実に進めていきましょう。

ここで最も重要なのは、計画通りに実行したことを客観的に証明できる「証拠」をきちんと残しておくことです。

例えば、研修であれば実施した際の日報や写真、新しい制度であれば従業員へ周知した際の議事録や説明資料、雇用であればタイムカードや賃金台帳などがこれにあたります。

これらの証拠書類が後の支給申請において極めて重要になります。

計画を実行するだけでなく、そのプロセスを記録するという意識を常に持っておくことが大切です。

ステップ4:支給申請を行う

計画した取り組みが全て完了したら、いよいよ支給申請の手続きに入ります。

定められた期間内に、管轄の窓口へ支給申請書を提出します。

この際、ステップ3で記録しておいた、計画を適切に実行したことを証明する数々の証拠書類を添付することを忘れないでください。

例えば「研修にかかった費用の領収書」「正社員に転換した従業員の労働契約書」など、助成金の種類によって求められる書類はさまざまです。

書類に不備があったり、提出された証拠だけでは計画の実行が確認できなかったりすると、審査に時間がかかったり、最悪の場合不支給となったりすることもあります。

最後まで気を抜かず、慎重に書類を準備しましょう。

ステップ5:審査を経て、支給決定・入金

支給申請書を提出すると、労働局などで内容の審査が行われます。

提出された書類に間違いがないか、計画が適切に実行されているかなど、厳しくチェックされます。

審査の過程で内容について電話で問い合わせがあったり、追加の資料提出を求められたりすることも多いです。

この審査を無事に通過すると「支給決定通知書」が送付され、その後、指定した金融機関の口座に助成金が振り込まれます。

申請から入金までにかかる期間は助成金の種類や申請のタイミングによって異なりますが数ヶ月単位で見ておくのが一般的です。

この期間も考慮に入れた上で、全体の資金計画を立てておくことが肝心です。

【目的別】貴社に合う助成金はこれ!

世の中には数多くの助成金が存在し、その全てを把握するのは困難です。

しかし、自社の課題と結びつきやすい代表的な助成金を知っておくだけでも、活用のイメージは大きく膨らむはずです。

大切なのは制度の名称を暗記することではなく「こんな課題にはこんな支援があるのか」という引き出しを持っておくことです。

ここでは多くの企業が抱えるであろう「採用」「人材育成」「両立支援」「生産性向上」という4つの目的別に、代表的な助成金を紹介します。

【人材を採用したい】トライアル雇用助成金

新しい人材の採用には「期待通りの活躍をしてくれるだろうか」という不安がつきものです。

特に、職業経験が少ない方や、離職期間が長かった方を採用する際には慎重になるかもしれません。

この「トライアル雇用助成金」はそうした求職者を原則3ヶ月間の試用期間を設けて雇用する際に活用できる制度です。

企業側は実際の働きぶりを見ながら常用雇用へ移行するかを判断でき、採用のミスマッチを減らすことができます。

これまで採用の対象としてこなかった層にも門戸を広げるきっかけとなり、隠れた逸材を発掘できる可能性も秘めています。

【非正規社員のやる気を引き出したい】キャリアアップ助成金

パートタイマーや契約社員として働く従業員の中には高い能力と意欲を持ちながらも、その機会に恵まれていない人がいるかもしれません。

「キャリアアップ助成金」はこうした非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための制度です。

最も代表的なのは有期雇用の従業員を正社員へ転換する「正社員化コース」でしょう。

この助成金を活用することで、企業は正社員化に伴う人件費の増加という負担を和らげることができます。

従業員にとっては安定した雇用とより良い待遇を得ることで仕事への責任感やモチベーションが大きく向上します。

企業と従業員の双方にとってメリットが大きく、組織の一体感を醸成する上でも非常に価値のある助成金です。

【仕事と育児・介護の両立を支援したい】両立支援等助成金

従業員が結婚、出産、育児、そして親の介護といったライフステージの変化に直面した際に、安心して働き続けられる環境は企業の持続的な成長に不可欠です。

「両立支援等助成金」は仕事と家庭の両立を支援する制度を導入・運用する企業を後押しします。

例えば、男性従業員が育児休業を取得しやすいように支援するコースや、介護離職を防ぐための取り組みを支援するコースなどがあります。

こうした制度を整えることは優秀な人材の離職を防ぐだけでなく「従業員を大切にする会社」という魅力的な企業文化を育みます。

多様な働き方を認め、支え合う風土は結果として組織全体の生産性を高め、新たなイノベーションを生み出す土壌となるでしょう。

【生産性を上げて、社員の給与も上げたいときに】業務改善助成金

「従業員の給与を上げてあげたいが会社の利益を考えると難しい」、そんなジレンマを抱える方は少なくないでしょう。

「業務改善助成金」はまさにそうした課題を解決するためにあります。

この制度は企業が生産性を向上させるための設備投資(例えば、新しいPOSレジや業務効率化ソフトの導入など)を行い、その上で事業場内の最低賃金を引き上げた場合に、その設備投資にかかった費用の一部を助成するものです。

つまり、単なる賃上げ支援ではなく「稼ぐ力を高めた上で、従業員に還元する」という前向きなサイクルを生み出すことを目的としています。

会社の成長と従業員の生活向上を同時に実現できる、非常に意義深い助成金と言えます。

【社員のスキルを高め、企業の競争力も上げたいときに】人材開発支援助成金

「社員のスキルをもっと伸ばしてあげたいが、研修費用の負担が大きくて踏み出せない」――そんな悩みを抱えている企業は少なくありません。

「人材開発支援助成金」は、まさにこうした課題を解決するために設けられた制度です。

この助成金は、企業が従業員の能力向上やキャリア形成を目的とした職業訓練や研修を行った際、その経費や訓練中の賃金の一部を国が支援するものです。例えば、最新のマーケティングスキル習得研修やITツール導入研修、資格取得のための外部講習などが対象となります。

つまり、単なる教育費の補助ではなく、「人材の成長を促し、その力を企業の成長に還元する」という好循環を生み出す仕組みです。

従業員のスキルアップと企業の競争力向上を同時に実現できる、助成制度です。

助成金は強い組織をつくるための「きっかけ」

助成金の活用は単に目先の資金を得るための活動ではありません。

それは自社の労働環境や人事制度を根本から見つめ直し、従業員一人ひとりが輝ける、より強い組織へと生まれ変わるための絶好の「きっかけ」です。

申請のプロセスで自社の課題と向き合い、受給した資金で未来への投資を行う。

この一連の経験は、必ずや会社の血肉となります。

もちろん、手続きには手間がかかりますし、専門的な知識も必要です。

しかし、その先には資金的な安定だけでなく、従業員の満足度向上、採用力の強化、そして組織全体の成長という、お金には代えがたい大きな果実が待っています。

この記事が貴社にとって、その実りある一歩を踏み出すための後押しとなれば幸いです。

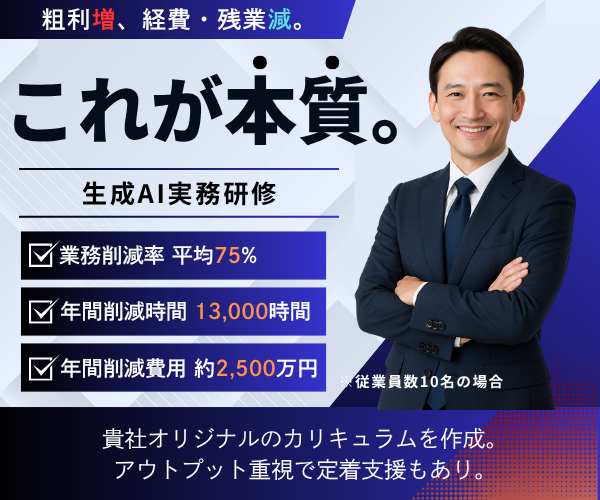

【宣伝】本質的なAI活用を取り入れたい企業さまへ

弊社ではお客様ごとにカリキュラムを作成し、その会社に最適なオリジナルの生成AI研修を実施しています!下記ボタンより今すぐチェックしてくださいね。

ニュープレス株式会社の代表取締役。伊勢市在住。経営目線で顧客の売上アップに伴走中。目標達成のため、マーケティングや営業、生成AI活用などあらゆる手法でアプローチをしている。趣味は参拝やサウナなど。大型犬が好き。

05

CONTACT

お問い合わせ

ご質問やお見積もり、協業依頼などなんでもお気軽に連絡ください。