BLOG 代表ブログ一覧

生成AI研修は助成金で安くなる!失敗しない選び方とおすすめサービスを徹底解説

生成AIの技術が驚異的なスピードで進化し、ビジネスのあらゆる場面に浸透し始めています。

この大きな変革の波に乗り遅れまいと、多くの企業がChatGPTをはじめとするAIツールの導入を急いでいることでしょう。

しかし、ツールの導入だけで、本当に企業の競争力は高まるのでしょうか。

答えは「ノー」です。

AI導入の成否を本当に分けるのはツールの性能ではなく、それを「使いこなす人材」がいるかどうか。

この一点に尽きます。

この記事では「AIを導入したいが、何から手をつければいいかわからない」「社員教育の必要性は感じるが、コストが心配だ」という経営者や担当者の皆様が抱える悩みを解決します。

なぜ今、AI研修が「不可欠」なのか?よくある3つの誤解

生成AIの波がビジネス界全体に押し寄せ、多くの企業がその導入を検討しています。

しかし、その一方で「AIをどう活用すればいいのかわからない」という声が多数派であるのも事実です。

この状況を打開する鍵こそが「AI研修」にほかなりません。

ここでは多くの経営者や担当者が陥りがちな3つの誤解を解きほぐし、なぜ今、AI研修が単なる選択肢ではなく、企業の未来を左右する「不可欠」な一手であるのかを明らかにしていきます。

誤解1:「ツールさえ導入すれば何とかなる」という罠

「高性能なAIツールを導入すればあとは自動で業務が効率化されるだろう」と考えるのは非常によくある落とし穴です。

ChatGPTのような優れたツールも、いわば「非常に賢いアシスタント」に過ぎません。

的確な指示、つまり質の高い「プロンプト」を与えなければ期待するような成果物を生み出すことはできません。

例えば、曖昧な指示で企画書作成を依頼しても、当たり障りのない一般的な内容しか返ってこないでしょう。

AIの能力を最大限に引き出すには業務内容を深く理解した社員が、「どのような情報を」「どのような形式で」引き出したいのかを明確に言語化するスキルが求められます。

AI研修はこの「AIを使いこなすための対話術」を体系的に学ぶ場であり、高価なツールを宝の持ち腐れにしないための必須の投資なのです。

誤解2:「一部のIT担当者だけが学べば良い」という危険性

AIの活用をIT部門や一部の先進的な部署だけの取り組みと捉えるのはその可能性を著しく狭める危険な考え方です。

AIによる変革は企業のあらゆる部門で起こり得ます。

営業部門では顧客データ分析による提案の精度向上、マーケティング部門では広告クリエイティブの大量生成、バックオフィスでは契約書の要約や請求書処理の自動化など、活用シーンは無限に広がっています。

これらの現場の課題やニーズを最も深く理解しているのは、日々の業務に携わる社員自身です。

彼らがAIの基本知識を持つことで、「この業務もAIで効率化できるのではないか」という自発的な改善提案が生まれる土壌が育まれます。

全社的にAIリテラシーの底上げを図ることこそが、組織全体の生産性を飛躍させる起爆剤となります。

誤解3:「まだ自社には早い」が手遅れになる理由

「まずは競合の動向を見てから…」と様子見をしている間に、市場の景色は一変してしまうかもしれません。

AI技術の進化は私たちが想像する以上のスピードで進んでいます。

数ヶ月前には不可能だったことが、今日には当たり前のように実現されているのが現状です。

AIをいち早く導入し、試行錯誤を重ねている企業はすでに業務効率化や新しいサービス開発で成果を出し始めています。

この差は時間が経つほどに拡大していく一方です。

AI活用で得られる知見やノウハウは一朝一夕で蓄積できるものではありません。

今、この瞬間に第一歩を踏み出すかどうかが、数年後の企業の競争力を大きく左右します。

「まだ早い」という判断は気づいたときには「もう追いつけない」という状況を招きかねないのです。

AI研修で得られる5つの具体的な変化

AI研修は単に新しい知識を学ぶだけの場ではありません。

社員の意識とスキルが向上することで、組織全体に具体的かつ測定可能な「変化」をもたらします。

それは日々の業務効率からコスト構造、さらには企業文化に至るまで、多岐にわたるものです。

ここではAI研修を導入することで、企業が手に入れられる5つの具体的な変化について、一つひとつ掘り下げて解説します。

業務効率化

AI研修を受けた社員はこれまで多くの時間を費やしてきた定型業務や情報収集を、AIに任せるという発想を持つようになります。

例えば、会議の議事録作成、メールの返信文案、競合他社の情報収集と要約といった作業はAIが一瞬で片付けてくれます。

これにより創出された時間は本来人間がやるべきである、より創造的で付加価値の高い業務、例えば顧客との対話や新しい戦略の立案などに充てられます。

これは単なる時短ではありません。

社員一人ひとりの生産性を高め、組織全体の業務の質を向上させる、根本的な働き方の変革につながるのです。

外注費や採用費という「コスト」構造が変わる(コスト削減)

これまで外部の専門業者に依頼していた業務の一部を、AIを活用して内製化できるようになることも大きな変化です。

例えばWebサイトに掲載する記事の草案作成、SNS投稿のキャッチコピー考案、広告用の画像生成などはAIが得意とする領域です。

研修を通じて社員がこれらのツールを使いこなせるようになれば、毎月発生していた外注費を大幅に削減できます。

また、特定のスキルを持つ人材を新たに採用するのではなく、既存の社員をリスキリング(再教育)して対応するという選択肢も生まれます。

これは採用コストや人件費の抑制に直結し、企業の利益体質を強化する上で大きな意味を持ちます。

社員の「スキル」と「意識」が変わる

AI研修は社員にとって自身の市場価値を高める絶好の機会となります。

新しい技術を学ぶことで、デジタル時代に対応できるスキルが身につき、仕事に対するモチベーションも向上します。

AIを「仕事を奪う脅威」ではなく、「自身の能力を拡張するパートナー」として捉えられるようになるのです。

この意識の変化は非常に重要で、組織内に前向きな学習文化を醸成します。

会社がリスキリングの機会を提供することは社員エンゲージメントの向上にもつながり、優秀な人材の定着を促進するでしょう。

結果的に、組織全体の知的資本が底上げされ、変化に強いしなやかな組織へと進化していきます。

新しい「アイデア」が生まれる土壌ができる(イノベーション)

AIは人間だけでは思いつかないような、意外な組み合わせや斬新な切り口のアイデアを提示してくれることがあります。

例えば新商品のコンセプト開発において、膨大な市場データとトレンド情報を学習したAIにアイデアを出させることで、これまでの常識にとらわれないユニークな企画が生まれる可能性があります。

AI研修は社員に「AIと壁打ちしながら発想を広げる」という新しい思考法を授けます。

AIからの刺激的な提案と、人間の経験や直感が融合することで、これまで生まれなかったようなイノベーションの種が芽生え始めるのです。

これは企業の持続的な成長に欠かせない、創造性の源泉となります。

会社の「競争力」そのものが変わる

AIを全社的に活用できる体制が整うと、それは他社に対する明確な優位性となります。

意思決定のスピードは加速し、データに基づいた精度の高い戦略を立てられるようになります。

また、業務効率化によって生まれたリソースを、新サービスの開発や顧客満足度の向上といった、事業のコアとなる部分に集中投下することも可能です。

AI活用を推進する先進的な企業であるという評判は採用活動においても優秀な人材を惹きつけ、取引先からの信頼を高める効果も期待できます。

AI研修への投資は業務改善という短期的な視点だけでなく、企業の市場におけるポジションそのものを強化する、戦略的な一手となるのです。

AI研修で活用できる助成金・補助金制度を徹底解説

AI研修の重要性は理解していても、多くの経営者にとって費用の問題は避けて通れないでしょう。

しかし、国や自治体が提供する助成金・補助金制度を賢く活用すればその負担を大幅に軽減できることをご存知でしょうか。

これらの制度は企業のDXや人材育成を後押しするために用意された、いわば「返済不要の資金援助」です。

このセクションではAI研修に使える代表的な制度を具体的に取り上げ、対象者、金額、申請の流れから、見落としがちな注意点まで、どこよりも詳しく解説します。

「人材開発支援助成金」とは?

AI研修を検討する際に、真っ先に候補となるのが厚生労働省が管轄する「人材開発支援助成金」です。

これは従業員のスキルアップのために研修を実施した事業主に対して、その経費や研修期間中の賃金の一部を助成する制度です。

特に「事業展開等リスキリング支援コース」は新規事業の立ち上げやデジタル化に伴う人材育成を目的としており、AI研修との親和性が非常に高いと言えます。

対象となるのは雇用保険の適用事業所で、研修費用に対して大企業で最大60%、中小企業であれば最大75%という高い助成率が魅力です。

申請は研修計画の提出から始まり、実施、そして支給申請という流れで進みます。

手続きはやや煩雑ですが、研修会社が申請サポートを提供している場合も多いため、積極的に活用することをおすすめします。

自治体独自の補助金も狙い目(東京都の例などを具体的に紹介)

国の制度だけでなく、各都道府県や市区町村が独自に設けている補助金制度も見逃せません。

これらは地域経済の活性化や地元企業の競争力強化を目的としており、国の制度よりも要件が緩やかであったり、より手厚い支援が受けられたりする場合があります。

例えば東京都では中小企業を対象に、DX推進に必要なスキル習得のための研修費用を助成する制度が存在します。

他にも、ITツールの導入とセットで研修費用を補助する制度など、自治体によって特色は様々です。

自社の所在地がある自治体のWebサイトで「DX」「人材育成」「補助金」といったキーワードで検索したり、地元の商工会議所に相談したりすることで、思わぬ優良な制度に出会える可能性があります。

国の助成金との併用可否も確認し、最大限の支援を引き出しましょう。

申請時の注意点と成功のコツ(不採択理由と対策)

助成金や補助金は申請すれば必ず受け取れるわけではありません。

不採択となるケースには書類の不備や期限の遅れといった初歩的なミスのほか「研修の目的と事業計画の関連性が不明確」といった理由が挙げられます。

成功のコツは申請書類の中で「なぜ今、自社にAI研修が必要なのか」「研修で得たスキルを、どのように事業成長に繋げるのか」というストーリーを明確に描くことです。

ただ「AIを学びたい」ではなく「AIを活用して〇〇という課題を解決し、売上を〇%向上させる」といった具体的な目標を示すことが重要です。

また、申請手続きは研修開始前に完了させる必要があるため、スケジュールには十分な余裕を持つことが肝心です。

不明点は自己判断せず、管轄の窓口や専門家である社会保険労務士、サポート実績の豊富な研修会社に必ず相談しましょう。

もう迷わない!自社に最適なAI研修を選ぶための4ステップ

「AI研修」と一言でいっても、その内容は千差万別です。

世の中には数多くの研修サービスが存在し、どれが自社にとって本当に価値があるのかを見極めるのは容易ではありません。

間違った研修を選んでしまえば貴重な時間とコストを無駄にするだけでなく、「AIはやはり使えない」というネガティブな印象を社内に植え付けてしまうことにもなりかねません。

そこで、ここでは研修選びで失敗しないための具体的な4つのステップをご紹介します。

ステップ1:目的を明確にする(誰が、何を、どうなりたいか)

研修選びの第一歩は研修の「目的」を徹底的に具体化することです。

まずは「誰が」受講するのかを明確にしましょう。

全社員のITリテラシーを底上げしたいのか、それとも特定の部門(例えばマーケティング部や開発部)の専門スキルを高めたいのかで、選ぶべき研修は全く異なります。

次に「何を」学びたいのかを定義します。

ChatGPTのような文章生成AIの活用法なのか、画像生成AIによるクリエイティブ制作なのか、はたまたPythonを使ったデータ分析スキルの習得なのか。

最後に研修後に「どうなりたいか」というゴールを設定します。

「業務報告書の作成時間を半分にする」「新しいマーケティング施策を3つ立案する」など、測定可能な目標を立てることで、研修の成果を客観的に評価できるようになります。

ステップ2:研修の種類と形式を知る(リテラシー向上か、専門スキルか)

目的が明確になったら、次はそれに合った研修の種類と形式を検討します。

AI研修は大きく分けて「リテラシー向上を目的とした基礎研修」と「特定の業務活用や開発を目指す専門研修」に分類できます。

前者はAIの基本的な仕組みや倫理的な注意点を学ぶもので、幅広い職種の社員が対象です。

後者はプロンプトエンジニアリングやAIツールの応用、さらにはAIモデルの開発など、より実践的な内容を扱います。

また、実施形式も重要です。

講師が対面で指導する「集合研修」、オンラインでリアルタイムに行う「ライブ研修」、録画された動画を視聴する「eラーニング」などがあります。

参加者のスキルレベルや勤務形態、予算に合わせて最適な組み合わせを選びましょう。

ステップ3:講師とカリキュラムの質を見極める(実績、カスタマイズ性)

研修の成果は講師の質とカリキュラムの内容に大きく左右されます。

講師については単にAIに詳しいだけでなく、ビジネス現場での実務経験が豊富かどうかを確認しましょう。

具体的な成功事例や失敗談を交えた講義は受講者の理解を深め、活用イメージを具体的にしてくれます。

カリキュラムについては自社の特定の課題や業界の特性に合わせて内容を調整してくれる「カスタマイズ性」があるかどうかが重要なポイントです。

汎用的な内容を一方的に教える研修ではなく、自社の業務で使うデータや事例を取り入れた演習(ワークショップ)があるかなどを確認しましょう。

事前に研修会社の担当者と打ち合わせを行い、こちらの要望に柔軟に応えてくれるかを見極めることが大切です。

ステップ4:研修後のサポート体制を確認する(学びを無駄にしないために)

研修は受講して終わりではありません。

学んだ知識やスキルをいかに現場で定着させ、実践に繋げていくかが最も重要です。

そのため、研修後のフォローアップ体制が充実しているかどうかは研修会社を選ぶ上で見逃せないポイントとなります。

例えば研修後も講師に質問できるチャットサポートの有無、定期的なフォローアップ面談の実施、より高度な内容を学べるアドバンスコースの提供などが挙げられます。

また、社内でAI活用を推進するリーダーを育成するためのコンサルティングや、コミュニティ形成の支援といったサービスを提供している会社もあります。

学びを一過性のイベントで終わらせず、継続的な組織の力として根付かせるためのサポート体制が整っているか、必ず確認しましょう。

【目的別】おすすめAI研修サービス

自社に合った研修を選ぶステップを理解したところで、具体的にどのような研修サービスが存在するのかを見ていきましょう。

ここではこれまでのステップで明確にした「目的」に応じて、おすすめできる研修サービスのタイプを分類してご紹介します。

全社員の基礎力アップにおすすめの研修

全社員を対象に、AIの基本的な知識や活用マインドを広く浸透させたい場合にはeラーニング形式を主軸に提供しているサービスが適しています。

eラーニングは時間や場所を選ばずに個々のペースで学習を進められるため、大人数の研修を効率的に実施するのに最適です。

多くのサービスではAIの歴史や仕組みといった基礎理論から、主要な生成AIツールの使い方、情報漏洩や著作権といった倫理的な注意点までを網羅したカリキュラムが用意されています。

管理者が各社員の学習進捗を一覧で確認できる機能も備わっていることが多く、組織全体のITリテラシーを計画的に底上げしたい場合に有効な選択肢となります。

特定職種(営業・マーケ等)向けの実践的研修

営業、マーケティング、企画、人事といった特定の職種の業務効率化や成果向上を目的とするならばその職種に特化したカリキュラムを提供している研修サービスを選ぶべきです。

例えば「営業職向け:AIを活用した提案資料作成と顧客分析」「マーケティング職向け:AIによるペルソナ設定と広告クリエイティブ生成」のように、具体的な業務シーンを想定したワークショップ形式の研修が効果を発揮します。

講師にも、その業界や職種での実務経験が求められます。

座学だけでなく、実際に自社の課題に近いテーマで手を動かしながら学ぶことで、研修後すぐに現場で使える実践的なスキルが身につきます。

エンジニア向けの専門スキル習得研修

AIを活用したサービス開発や、社内システムの高度化を目指すエンジニアを育成したい場合はより専門的で技術的な内容に特化した研修が必要です。

Pythonプログラミング、機械学習のアルゴリズム、ディープラーニングの実装、クラウド環境でのAIモデル構築といった、高度なテーマを扱える研修会社を選びましょう。

ハンズオン形式で、実際にコードを書きながら学ぶスタイルが中心となります。

また、日本ディープラーニング協会が主催する「E資格」や「G検定」といった、AI関連資格の取得をサポートするコースを提供しているかも、サービス選定の一つの指標となるでしょう。

助成金活用のサポートが手厚い研修

研修の費用を可能な限り抑えたい、助成金の申請手続きに不安がある、という企業にとっては助成金活用のサポート体制が充実している研修会社が心強いパートナーとなります。

「人材開発支援助成金」などの申請には複雑な書類作成や計画書の提出が求められますが、これらの手続きを代行してくれたり、専門の社会保険労務士と連携して手厚くサポートしてくれたりするサービスが存在します。

研修の提案段階から助成金の活用を前提としたプランを組んでくれるため、煩雑な手続きに頭を悩ませることなく、研修の本来の目的である人材育成に集中することができます。

AI研修を「受けただけ」で終わらせないための3つの秘訣

AI研修を実施しても、その効果が一時的なものに終わり、現場の業務が何も変わらなければ投資は水泡に帰してしまいます。

最も重要なのは研修で得た知識やスキルを、いかにして組織の血肉とし、継続的な文化として根付かせるかです。

研修はゴールではなく、あくまで変革のスタートラインに過ぎません。

ここでは研修の成果を最大化し、それを一過性のイベントで終わらせないために、企業が取り組むべき3つの秘訣を解説します。

秘訣1:経営層が本気度を示す

組織の変革において、経営層のコミットメントは不可欠です。

AIの導入や活用が、会社にとってどれほど重要な戦略であるかを、経営トップが自らの言葉で社員に繰り返し伝える必要があります。

研修のキックオフに社長が登壇して期待を語る、研修で生まれた優れたアイデアや成果を全社朝礼で称賛するなど、その「本気度」を具体的に示す行動が求められます。

経営層が強いリーダーシップを発揮することで、社員は「これはやらされ仕事ではない、会社全体の未来をかけた重要な取り組みなのだ」と認識し、研修に対する向き合い方が変わります。

トップの熱意が、現場の意識を変える最も大きな原動力となるのです。

秘訣2:実践の場と評価制度を用意する

研修で学んだスキルは実際に使わなければすぐに錆びついてしまいます。

学びを定着させるためには研修後に「実践する場」を意図的に設けることが極めて重要です。

例えば部署内で「AI活用改善提案コンテスト」を開催したり、研修で学んだことを活かして業務を効率化した事例を共有する場を設けたりすることが考えられます。

さらに、AIの活用度や業務改善への貢献度を、人事評価の項目に加えることも有効な手段です。

スキルアップが正当に評価される仕組みがあれば社員はより積極的にAI活用に取り組むようになります。

インプット(学習)とアウトプット(実践)、そしてフィードバック(評価)のサイクルを回すことが、スキル定着の王道です。

秘訣3:小さな成功体験を共有し、横展開する

いきなり全社的な大きな変革を目指す必要はありません。

まずは特定の部署やチームで生まれた「小さな成功体験」を見つけ、それを称賛し、全社に共有することから始めましょう。

「〇〇さんがAIを使ったら、報告書の作成時間が半分になった」「△△部がAIで顧客アンケートを分析したら、新しいニーズが見つかった」といった具体的な事例は他の社員にとって最も刺激的な教材となります。

「あの部署にできるなら、うちでもできるかもしれない」というポジティブな連鎖反応が、組織全体のAI活用レベルを自然と引き上げていくのです。

成功事例を共有するための社内報やチャットグループなどを活用し、成功の火種を組織全体に広げていく仕組みを作りましょう。

まとめ

本記事ではAI研修の必要性から、助成金を活用した賢い導入方法、そして研修を成功に導くための具体的なステップと秘訣までを網羅的に解説しました。

生成AIという強力な武器はもはや一部の先進企業だけのものではありません。

しかし、その真価は社員一人ひとりが「使いこなす」スキルを身につけて初めて発揮されます。

AI研修は目先のコストではなく、変化の激しい時代を勝ち抜くための「未来への投資」です。

そして、その投資負担は国や自治体の支援制度を活用することで、大幅に軽減できます。

まずは本記事で紹介した助成金の情報を参考に、専門の研修会社や社会保険労務士に相談することから、その第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

行動を起こすなら、競合がまだ様子見をしている「今」が絶好の機会です。

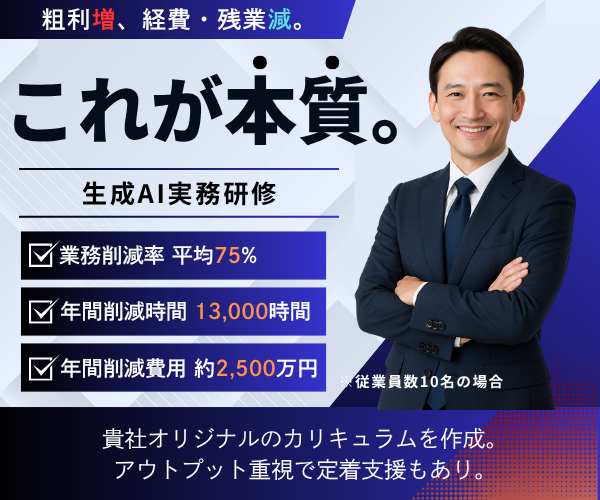

【宣伝】本質的なAI活用を取り入れたい企業さまへ

弊社ではお客様ごとにカリキュラムを作成し、その会社に最適なオリジナルの生成AI研修を実施しています!下記ボタンより今すぐチェックしてくださいね。

ニュープレス株式会社の代表取締役。伊勢市在住。経営目線で顧客の売上アップに伴走中。目標達成のため、マーケティングや営業、生成AI活用などあらゆる手法でアプローチをしている。趣味は参拝やサウナなど。大型犬が好き。

05

CONTACT

お問い合わせ

ご質問やお見積もり、協業依頼などなんでもお気軽に連絡ください。