BLOG 代表ブログ一覧

なぜ貴社の離職者は減らないのか?社員が離れない魅力的な企業への変革方法

「また退職者が出てしまった…」

「採用してもすぐに辞めてしまう…」

「優秀な人材が競合に流れてしまう…」

このような悩みを抱える経営者や人事担当者は少なくありません。

高い離職率は採用コストの増大や生産性の低下だけでなく、残された社員のモチベーション低下や企業イメージの悪化にも繋がります。

本記事では離職が起こる根本的な原因を分析し、社員が「この会社で働き続けたい」と思えるような組織を作るための具体的なステップを、事例を交えながら解説します。

離職の主な原因とは?

社員が会社を去る決断を下す背景には複合的な要因が絡み合っていますが、その根源は大きく3つに分類できます。

人間関係

一つ目は「人間関係」です。

特に、直属の上司との関係性は日々の業務への意欲を大きく左右します。

信頼関係が築けていない、適切なフィードバックが得られない、あるいは高圧的な態度を取られるといった状況は社員の心に大きなストレスを与えます。

また、チーム内で孤立感を抱えていたり、円滑な連携が取れなかったりすることも、働く上での安心感を損ない、離職を考えるきっかけとなります。

「評価・待遇」への不満

二つ目は「評価・待遇」への不満です。

自身の働きが正当に評価されていないと感じることはモチベーションを著しく低下させます。

評価の基準が曖昧であったり、上司の主観に左右されたりすると、社員は会社に対して不信感を抱きます。

また、どれだけ成果を上げても給与や賞与に反映されない、あるいは同業他社と比較して見劣りする待遇はより良い条件を求めて人材が流出する直接的な原因となります。

キャリアへの不安

三つ目はキャリアへの不安です。

「この会社にいても成長できるのだろうか」という将来への懸念は特に意欲の高い社員ほど強く抱く傾向があります。

新しい挑戦の機会が与えられない、スキルアップのための支援がない、数年後の自分の姿が想像できないといった環境は社員の成長意欲を削ぎ、自身の可能性を試せる別の場所を探す動機となります。

離職がもたらす経営リスク

一人の社員が辞めることは、単に人手が一人減るというだけの問題ではありません。

それは企業の根幹を揺るがしかねない、重大な経営リスクを内包しています。

コストを回収できない

まず、採用や教育に投じたコストが回収不能の損失となります。

一人の社員を戦力として育成するまでには求人広告費、採用担当者の人件費、そして入社後の研修費用など、多大な金銭的・時間的コストがかかっています。

早期に離職されてしまうと、これらの投資がすべて無に帰してしまうのです。

ノウハウが競合に流れる

さらに深刻なのは組織に蓄積されてきた知識や経験、いわゆる「ノウハウ」が社外へ流出することです。

その社員が培ってきた顧客との関係性や、業務上の工夫といった無形の資産が失われることは組織全体の生産性を低下させ、競争力を削ぐことに直結します。

むしろ、競合他社に人員とノウハウが流れ、間接的に他社を強化してしまうこともあります。

残された社員の負担が爆増する

そして、見過ごされがちなのが「残された社員」への影響です。

退職者の業務をカバーするために、既存社員の業務負荷は増大します。

長時間労働が続けば心身は疲弊し「なぜ自分ばかりが」という不満が募り、モチベーションは低下します。

これがさらなる離職を招く「負の連鎖」の始まりとなるのです。

こうした状況が続けば企業の評判は外部にも伝わり「人が定着しない会社」というイメージが定着し、新たな人材の獲得も困難になるという悪循環に陥ります。

離職率を下げるための3つのステップ

離職率という複雑な問題を解決するには思いつきの施策を場当たり的に行うだけでは不十分です。

組織の現状を正しく診断し、根本原因にアプローチする体系的な取り組みが不可欠です。

ここでは離職率を下げるための具体的なアクションを「現状把握と原因分析」「短期的な緊急対策」「中長期的な組織改善」という3つのステップに分けて解説します。

Step1:現状把握と原因分析

まずは現状を把握し、原因を分析することが大切です。

問題を可視化して、改善していきましょう。

定量データで組織の状態を可視化する

まず着手すべきは、客観的なデータを用いて組織の健康状態を正確に把握することです。

自社の離職率を算出し、業界平均と比較することで自分たちの立ち位置を客観的に認識できます。

勤怠データに目を向ければ特定の部署や個人に過度な業務負荷がかかっていないか、見えないサービス残業が常態化していないかといった、労働環境の実態が浮かび上がるでしょう。

また、匿名の従業員アンケートを実施し、仕事内容、人間関係、評価制度、労働環境といった項目に対する満足度を数値化することで組織が抱える課題の優先順位を明確にできます。

これらの定量データは感覚的な議論を排し、事実に基づいた改善策を立案するための羅針盤となるでしょう。

定性データで社員の本音を探る

数字だけでは見えてこない、社員一人ひとりの生の声、つまり「本音」に耳を傾けることが原因分析の核心です。

特に、退職を決意した社員へのヒアリングは組織の問題点を最も率直に知るための貴重な機会です。

ただし、引き留めを目的とした面談では本音は語られにくいもの。

退職手続きが完了した後など、利害関係がなくなったタイミングで「これからの会社を良くするための意見を聞かせてほしい」という真摯な姿勢で臨むことが重要です。

また、在籍中の社員との1on1ミーティングも欠かせません。

業務の進捗確認だけでなく、キャリアへの考えや、困っていることはないかといった「個」に寄り添う対話を通じて、不満や不安の芽を早期に摘み取ることができます。

STEP2:短期的な離職対策

付け焼き刃ではありませんが、ひとまず大切な人員が流れないよう、喫緊で行うべき対策を紹介します。

誰かが辞めてしまうと、せき止めていた「何か」が崩れてしまい「じゃあ、自分も…」と退職者が増える可能性があります。

離職の連鎖を断ち切る

離職者が出た後にまず取り組むべきは残された社員へのケアです。

仲間が去ったことによる動揺や、引き継ぎによる業務負荷の増大は想像以上に大きなストレスとなります。

経営層や管理職が「大丈夫か?」と声をかけ、面談の機会を設けるなど、精神的なサポートを行うことが重要です。

同時に、業務量の再配分や、場合によっては一時的な派遣社員の活用も視野に入れ、特定の社員に過度な負担が集中しないよう、具体的な対策を迅速に講じる必要があります。

ここで適切な手を打たなければ残された社員の心も離れてしまい、負の連鎖を招くことになります。

不満の温床となる制度を見直す

社員の不満が特に噴出しやすいのが評価や報酬、そして労働時間に関する制度です。

もし評価基準が曖昧で社員が「なぜあの人が評価されて、自分が評価されないのか」という疑問を抱いているなら、評価基準を明確にし、全社員に公開することが必要です。

また、長時間労働が常態化している場合は「ノー残業デー」の設定や勤怠管理システムの導入によって、物理的に残業を抑制する仕組みが求められます。

有給休暇も、制度として存在するだけで形骸化していては意味がありません。

上司が率先して取得したり、チーム内で計画的に取得を促したりするなど、誰もが気兼ねなく休める「文化」を醸成することが短期的にでも着手できる重要な一歩です。

Step3:中長期的な組織改善

そして最も重要なのは、働きやすく、人材が長く留まる環境づくりです。

以下の方法を活用して、離職率が低く、勤続年数が長い企業づくりをしましょう。

心理的安全性の高い職場を作る

社員が定着し、活き活きと働く組織の土台には「心理的安全性」があります。

これは自分の意見や気持ちを誰に対してでも安心して表明できる状態のことです。

失敗を個人の責任として追及するのではなく、チームの学びの機会として捉える。

役職や経験に関わらず、誰もが「それは違うと思う」と健全な意見を戦わせられる。

そうした文化を育むことで社員は組織への信頼を深め、積極的に業務に関わるようになります。

まずは会議の場で役職の低い社員から意見を聞く、上司が自らの弱みや失敗談を話すなど、小さな工夫から始めることができます。

キャリア形成を支援する

社員が「この会社で働き続ければ成長できる」という未来への希望を持てるかどうかは定着において極めて重要な要素です。

画一的な研修をただ提供するだけでなく、1on1ミーティングを通じて一人ひとりのキャリアプランに耳を傾け、その実現に必要なスキルアップの機会を会社としてどう支援できるかを一緒に考える姿勢が求められます。

また、部署の垣根を越えて新たな仕事に挑戦できる「社内公募制度」や、定期的な「ジョブローテーション」は仕事のマンネリ化を防ぎ、社員の新たな可能性を引き出す上で有効な仕組みです。

経営理念とビジョンを浸透させる

社員は何のために働いているのか。

給与や待遇はもちろん重要ですが、それ以上に「この会社の目指す未来に共感できるか」という点がエンゲージメントを大きく左右します。

経営者が自らの言葉で会社の存在意義や将来のビジョンを、情熱を持って語り続けることが不可欠です。

そして、その理念を具体的な行動指針に落とし込み、評価制度に反映させることで理念は単なる「お題目」ではなく、日々の業務における判断基準となります。

全社総会や社内報など、あらゆる機会を通じて繰り返し発信し続けることで、理念は組織の隅々にまで浸透し、社員のベクトルを一つに束ねる強力な求心力となるのです。

【事例】離職率を改善した企業の取り組み

ここでは実際に離職率の改善に成功した企業の事例を3つ紹介します。

各社がどのような課題を抱え、いかにしてそれを乗り越えたのか。

その具体的な取り組みから、自社で応用できるヒントを探ってみましょう。

従業員エンゲージメントを高め、離職率を半減させたIT企業

A社(中堅IT企業)では特に若手社員の離職率の高さが経営課題となっていました。

原因を探るべく実施したアンケートで明らかになったのは「上司とのコミュニケーション不足」と「評価への不満」でした。

そこで同社はまず全社的に1on1ミーティングを導入。

ただの進捗確認ではなく、キャリアの悩みやプライベートの相談もできる「対話の場」として定着させました。

さらに、評価制度を刷新し、評価基準を全社員に公開。

評価者である管理職には研修を実施し、評価のばらつきをなくすことで公平性と透明性を確保しました。

これらの施策の結果、社員のエンゲージメントは大きく向上し、2年後には離職率を15%から7%へと半減させることに成功しました。

働き方改革で女性社員の定着率を向上させた製造業

従業員の男女比が半々であるにもかかわらず、育児を機に退職する女性社員が後を絶たなかったB社(製造業)。

優秀な人材の流出に危機感を抱いた同社は本格的な働き方改革に着手しました。

コアタイムなしのフレックス制度や、全社的なテレワーク制度を導入し、社員が時間や場所にとらわれずに働ける環境を整備。

特に、育児中の社員が気兼ねなく制度を利用できるよう、管理職が率先してテレワークを活用するなどの雰囲気づくりにも注力しました。

また、男性社員の育児休暇取得を強く推奨したことで「育児は女性だけのもの」という固定観念を払拭。

女性社員の育児休暇後の復職率はほぼ100%となり、多様な人材が長く活躍できる企業へと生まれ変わりました。

理念浸透で社員の主体性を引き出したベンチャー企業

急成長を遂げる一方で事業の拡大に伴い、組織の一体感が失われつつあったC社(ITベンチャー)。

社員数が増えるにつれて、経営陣の想いが現場に届きにくくなり、セクショナリズムが蔓延していました。

この課題を解決するため、同社は経営理念をより分かりやすい言葉で再定義し、社員が日々意識すべき行動指針を明確に策定。

全社総会で社長自らがその背景にある想いを熱く語り、行動方針を体現した社員を表彰する制度も設けました。

さらに、評価項目にも行動方針の実践度を組み込むことで理念を「自分ごと」として捉える文化を醸成。

この取り組みにより、社員のエンゲージメントスコアは約20%向上し、部門の垣根を越えた自発的な協業が数多く生まれるようになりました。

まとめ

離職率の改善は一朝一夕に実現できる魔法のような特効薬は存在しません。

それはコスト削減や生産性向上といった目先の利益を追い求める取り組みではなく、社員一人ひとりと真摯に向き合い、働きがいのある環境を地道に作り上げていく、終わりなき旅路のようなものです。

この記事で紹介したステップや事例はあくまでも一つの地図に過ぎません。

重要なのは、まず自社の組織が抱える課題をデータと対話の両面から正確に把握することです。

まずは隣の席の社員の方との「対話」から、その第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

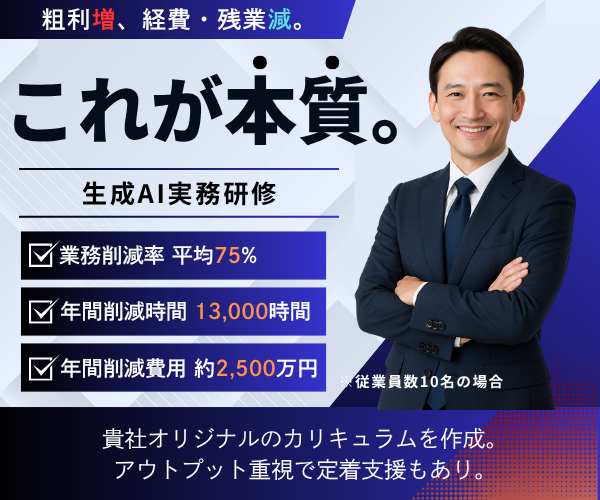

【宣伝】AI活用で離職率の抑制は大いに可能です

弊社ではお客様ごとにカリキュラムを作成し、その会社に最適なオリジナルの生成AI研修を実施しています!下記ボタンより今すぐチェックしてくださいね。

ニュープレス株式会社の代表取締役。伊勢市在住。経営目線で顧客の売上アップに伴走中。目標達成のため、マーケティングや営業、生成AI活用などあらゆる手法でアプローチをしている。趣味は参拝やサウナなど。大型犬が好き。

05

CONTACT

お問い合わせ

ご質問やお見積もり、協業依頼などなんでもお気軽に連絡ください。