BLOG 代表ブログ一覧

ただの人減らしは危険!未来につながる人件費削減の考え方と具体策

企業の経費の中で大きな割合を占める「人件費」。

コスト削減を考えたとき、真っ先に頭に浮かぶかもしれません。

しかし、安易な給与カットや人員削減は社員の士気を下げ、優秀な人材を失うなど、会社の未来を削る危険な行為です。

この記事では目先の数字にとらわれた「ただの人減らし」のリスクを解説し、企業の成長へとつながる、本質的な人件費削減の考え方と具体的な3つのステップを提案します。

その人件費削減、会社の未来を削っていませんか?「ただの人減らし」がもたらす4つのリスク

コスト削減策として、安易な給与カットや人員削減に踏み切ることは一見すると即効性のある解決策に見えるかもしれません。

しかし、その判断は企業の未来にとって、深刻な副作用をもたらす危険性をはらんでいます。

目先の数字にとらわれた「ただの人減らし」がいかに組織を内側から蝕んでいくのか。

ここではその代表的な4つのリスクについて解説します。

リスク1:社員のモチベーション低下と生産性の悪化

給与カットやリストラは残された社員の心に「次は自分かもしれない」という深刻な不安を植え付けます。

会社への不信感や貢献意欲の低下は組織全体のエンゲージメントを著しく損ない、生産性の悪化を招きます。

人件費を削減したつもりが、それ以上に業績を落とすという本末転倒な事態に陥りかねません。

リスク2:優秀な人材の流出

企業の将来性に疑問を抱いたとき、行動が早いのは市場価値の高い優秀な人材です。

彼らはより良い条件や成長できる環境を求め、すぐに見切りをつけて組織を去っていきます。

これまで多大なコストをかけて採用・育成してきた人材を失うことは、企業の競争力を根本から揺るがす大きな損失です。

リスク3:ノウハウの喪失とサービス品質の低下

従業員が会社を去ることは単に労働力が一つ減るだけではありません。

その人が長年かけて培ってきた専門知識や技術、顧客との信頼関係といった、目に見えない「無形の資産」がごっそりと失われることを意味します。

組織に蓄積されたノウハウが失われれば顧客に提供できるサービスの質は必然的に低下し、顧客離れを引き起こす原因となります。

リスク4:企業の評判・ブランドイメージの悪化

「あの会社は無慈悲なリストラをした」という評判は瞬く間に社外へ広がります。

このようなネガティブなイメージは採用市場での魅力低下を招き、新たな人材獲得を困難にします。

また、取引先や顧客からは経営状態を不安視され、長期的な信頼関係に傷がつく可能性も否定できません。

短期的なコスト削減が計り知れない信用の失墜につながるのです。

発想の転換を。人件費は「コスト」ではなく「未来への投資」

人件費削減を検討する際、まず必要なのは「人件費とは何か」という根本的な問いへの視点を変えることです。

多くの企業が人件費を「コスト(費用)」として捉えがちですが、その考え方こそが前述のような危険な人減らし策へとつながる落とし穴なのです。

人件費削減の本当の目的とは

人件費削減の真の目的は目先の支出を減らすことではありません。

本質的なゴールは「より少ない資源で、より大きな価値を生み出す強い組織体制」を構築することにあります。

そのためには人件費を企業の成長を支える人材への「投資」と捉え直すことが不可欠です。

投資であるからにはそのリターン、すなわち従業員一人ひとりのパフォーマンスをいかに最大化するか、という視点が重要になります。

目指すべきは「労働生産性の向上」

人件費を投資と捉えたとき、目指すべき具体的な指標が「労働生産性」の向上です。

労働生産性とは従業員一人が一定の時間でどれだけの成果(付加価値)を生み出したかを示す指標です。

単純な人減らしで分母を小さくするのではなく、業務の効率化や従業員のスキルアップによって、分子である「成果」を大きくする。

この取り組みこそが企業の体力を削ることなく、売上に対する人件費の比率を健全化させる、唯一の道と言えるでしょう。

未来につながる人件費削減を実現する3つのステップ

人件費を「未来への投資」と捉え「労働生産性の向上」を目指す。

この新しい方針を具体的な行動に移すためには、体系的なアプローチが必要です。

ここではそのためのロードマップとして、誰でも実践できる3つのステップを紹介します。

ステップ1:【現状把握】業務とコストの「見える化」から始める

改革の第一歩は現状を正確に把握することから始まります。

まずは社内の業務プロセスと人件費コストを徹底的に「見える化」しましょう。

具体的には誰が・いつ・どのような業務に・どれくらいの時間をかけているのかを詳細に洗い出します。

同時に、給与だけでなく、残業代や社会保険料、福利厚生費といった人件費の内訳も細かく分析し、どこに改善の余地が潜んでいるのかをデータに基づいて客観的に見極めます。

ステップ2:【効率化】テクノロジーと仕組みで生産性を最大化する

現状把握によって課題が見えたら、次は業務の「効率化」に取り組みます。

ここではテクノロジーと仕組みの力が大きな助けとなります。

手作業で行っているデータ入力や書類作成といった定型業務はITツールやシステムを導入することで自動化できます。

また、業務マニュアルを整備して作業手順を標準化したり、社内の知識を共有する仕組みを構築したりすることで業務の属人化を防ぎ、組織全体の生産性を底上げすることが可能です。

ステップ3:【最適化】「適材適所」と外部リソースの戦略的活用

業務が効率化されたら、最後のステップとして、人材という最も重要な資源の配置を「最適化」します。

従業員一人ひとりのスキルや経験を再評価し、その能力が最大限に発揮される「適材適所」の配置転換を検討しましょう。

また、経理や労務といった、企業のコア業務ではないノンコア業務については専門の外部業者へアウトソーシング(業務委託)することも有効な戦略です。

人件費を固定費から変動費へと転換し、自社の社員はより付加価値の高いコア業務に集中できます。

人件費削減を「改革」として成功させるための注意点

これまで紹介したステップは単なる業務改善ではなく、組織全体の「改革」です。

この改革を成功に導き、従業員の反発や現場の混乱を招かないためには慎重なコミュニケーションと計画性が求められます。

ここでは改革を円滑に進める上で特に重要となる3つの注意点を解説します。

目的と計画を全社員に共有し、理解を得る

なぜ今、人件費の見直しが必要なのか。

会社はどこを目指しているのか。

その目的と具体的な計画を全社員に対して丁寧に説明し、理解を求めることが不可欠です。

情報が不透明なまま改革を進めると、従業員の間に憶測や不安が広がり、改革への抵抗感を生む原因となります。

会社の現状と未来のビジョンを誠実に共有することが、全社一丸となって改革に取り組むための第一歩です。

現場の声を無視したトップダウンは失敗のもと

経営陣だけで策定した計画が必ずしも現場の実態に即しているとは限りません。

日々の業務を最もよく理解しているのは現場の従業員です。

業務プロセスの問題点や、より効率的なアイデアは現場にこそ眠っています。

計画段階から現場の意見を積極的に吸い上げ、改革のプロセスに巻き込むことでより実効性の高い施策が生まれ、従業員の当事者意識も高まります。

短期的な成果を求めすぎない

業務フローの変更や新しいシステムの導入、そして何より、組織の文化を変えることには時間がかかります。

すぐに目に見える効果が現れないからといって、焦ってはいけません。

人件費の最適化は一朝一夕で成し遂げられるものではなく、中長期的な視点で粘り強く取り組むべき課題です。

短期的な成果を追い求めるのではなく、着実な変化を促すことが持続可能な強い組織づくりに繋がります。

【結論】人件費削減は強い組織をつくるための第一歩

目先の数字にとらわれた「ただの人減らし」は社員の士気や会社の信用を失い、未来の成長を妨げるだけの対処療法に過ぎません。

真の人件費削減とは人件費を未来への「投資」と捉え、業務の効率化や適材適所な人材配置によって、従業員一人ひとりの生産性を最大化することです。

その結果として、変化に負けない強い組織を作り上げることこそが本質的なゴールと言えます。

本記事で紹介したステップが自社の「未来への投資」について見直し、企業の持続的な成長を考えるきっかけとなれば幸いです。

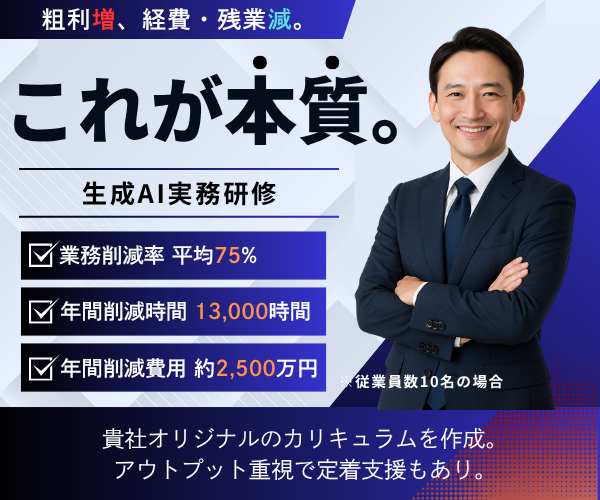

【宣伝】人員削減でなく、AIで残業代やムダな業務を減らせます

弊社ではお客様ごとにカリキュラムを作成し、その会社に最適なオリジナルの生成AI研修を実施しています!下記ボタンより今すぐチェックしてくださいね。

ニュープレス株式会社の代表取締役。伊勢市在住。経営目線で顧客の売上アップに伴走中。目標達成のため、マーケティングや営業、生成AI活用などあらゆる手法でアプローチをしている。趣味は参拝やサウナなど。大型犬が好き。

05

CONTACT

お問い合わせ

ご質問やお見積もり、協業依頼などなんでもお気軽に連絡ください。